介護トラブルだけじゃない!認知症と「お金」「相続」のトラブルとは?

介護トラブルだけじゃない!認知症と「お金」「相続」のトラブルとは?

元気な高齢者も増えている一方で、超高齢社会となっている我が国では認知症によるトラブルが多発しています。

詐欺や悪質商法が絡む事案もよく聞聞きすると思いますが、このような事件性のあるものに限らず、身近な問題も様々引き起こします。

特に「お金」や「相続」に関するトラブルは非常に根深いものですので、本記事で詳しく取り上げて見ていきます。

認知症になると「銀行口座が凍結」されます!

大抵の方は普段の生活費を必要な分だけ都度口座から引き出して使っています。

しかし、認知症になると金融機関の口座が凍結されて使えなくなってしまうことをご存じでしょうか?

認知症の場合も、本人の財産を守るために銀行が善意でとる措置ですが、口座名義人本人や家族もお金を引き出せなくなります。

結果として、本人の生活費を用意できなくなり生活が困窮する事態に陥る可能性があります。

認知症になると「不動産の管理・運用・売買」などができなくなります!

不動産もまた凍結状態となり、有効な管理や運用、売買などができなくなります。

不動産の利活用には契約行為が必要ですが、認知症ではこれができません。例えば以下の問題が発生します:

- 賃貸物件の更新手続きや新規契約が不可能

- 空き家のリフォームや貸出ができない

- 不動産の売却契約が成立しない

もし共有不動産であれば、売却には共有者全員の合意が必要ですが、認知症では意思表示ができず塩漬け状態になり、固定資産税だけがかかる場合もあります。

認知症になると、会社経営が停止します!

経営者が認知症になると会社の意思決定ができなくなり、事実上経営が停止します。

例えば、株主総会での議決権行使や、金融機関との取引契約ができなくなります。結果、「あの会社の社長は認知症らしい」といううわさが立つと、信用問題にも発展し取引停止のリスクもあります。

さらに、悪意を持った相手に狙われる危険もあり、不公平な取引を持ち掛けられる可能性があります。

認知症になると、相続手続きがすすみません!

認知症を発症すると、相続手続きが進まなくなり、以下の問題が生じます:

- 遺言書が作成できなくなり、財産分配を巡る家族間の争いが発生しやすくなる

- 不動産が共有状態となりトラブルが増える

- 相続税対策(生前贈与や生命保険活用など)が実行できなくなる

相続税負担が増えたり、財産の共有が原因で家族関係が悪化するリスクが高まります。

認知症になってしまってからの対策は「成年後見」しかありません!

認知症を発症した後では、成年後見制度を利用する以外に対応策がありません。しかし、この制度は非常に硬直的です。

例えば:

- 口座凍結解除は可能だが、使用目的は本人の生活費に限定

- 不動産売却は裁判所の許可が必要で、本人に資する理由が無ければ認められない

- 会社役員の地位は後見開始で失い、経営を続けられなくなる

成年後見制度はあくまで「本人を守る」制度であり、柔軟な相続対策や事業承継の手段にはならないのです。

認知症対策は「元気な今」から行うことが大切!

認知症になると相続や財産管理の準備が行えなくなります。解決策としては以下の対策を「元気なうち」に講じることが重要です:

1. 遺言書の準備

認知症になる前に有効な遺言書を作成することで、相続争いを防ぐことができます。医師の診断書を添えるなどして判断能力があったことを証明するとよいでしょう。

2. 家族信託

信頼できる家族に財産を信託し、財産管理や運用を任せることで、認知症後も財産凍結を防ぎます。不動産や会社株式の管理もスムーズに進めることが可能です。

3. 任意後見制度

認知症発症後の身上監護や財産管理を事前に信頼できる家族に託す契約を結ぶことができます。

これらの対策はすべて認知症になる前でなければ実行できません。

結論

認知症にまつわる「お金」や「相続」の問題は、本人だけでなく家族全体に大きな影響を及ぼします。

しかし、元気なうちから適切な準備を進めておくことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して老後を迎えることが可能になります。

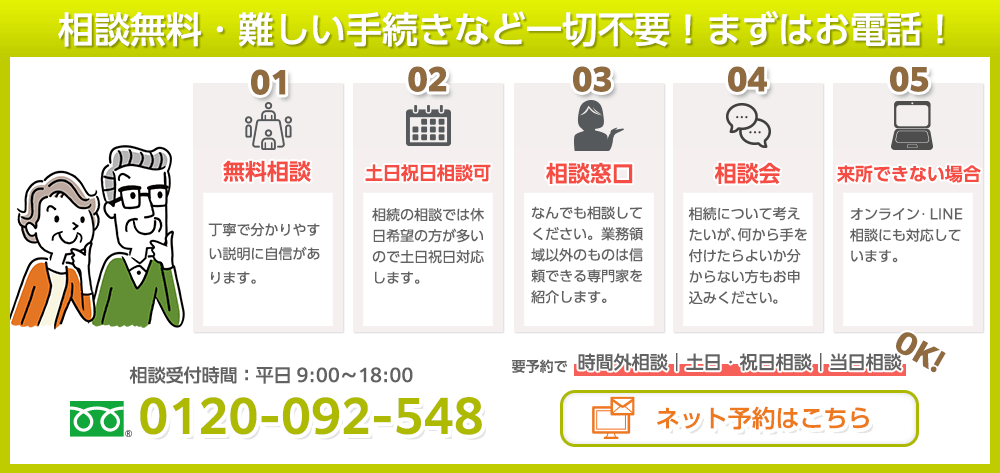

早めの対策を心掛け、必要に応じて専門家に相談することを強くお勧めします。